পদ কাকে বলে? কত প্রকার ও কি কি? (LEC 4)

পদ কাকে বলে? কত প্রকার ও কি কি? - এ টু জেড

বাংলা ব্যাকরণের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় পদ প্রকরণ। বলা যেতে পারে বাংলা ব্যাকরণের প্রাণই হল এই পদ প্রকরণ। অথচ এই টপিকটির উপর অনেকের সাধারণ ধারণা থাকে মাত্র । পদ কাকে বলে এবং পদ কত প্রকার ও কি কি? এই সাধারণ ধারণা নিয়েই ভেবে থাকেন যে আমি পদ প্রকরণের সবকিছুই জানি। অথচ জানা দরকার ইন ডিটেইলস । তাই আজ আমরা এই পদ প্রকরণের এ টু জেড আলোচনা করব অত্যন্ত সহজবোধ্য উপায়ে । যাতে আপনি যে কোন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার জন্য সর্বদা প্রস্তুত থাকতে পারেন । চলুন তাহলে শুরু করা যাক , পদ কাকে বলে এবং এর প্রকারভেদের অভ্যন্তরে আরো প্রকারভেদের সব খুঁটিনাটি।

Table of

Content

o কর্মের উপর ভিত্তি করে ক্রিয়াপদ

পদ কাকে বলে?

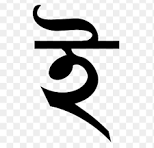

'পদ' শব্দটির ব্যুৎপত্তি এরকম, √পদ্ + অ = পদ ।মানুষ মনের ভাব প্রকাশ করে বাক্যের সাহায্যে। কয়েকটি শব্দ মিলে একটি বাক্য হয়। আবার এ বাক্যের প্রতিটি শব্দই একেকটি পদ। বিভক্তিযুক্ত শব্দকে পদ বলে। বাক্যে ব্যবহৃত প্রত্যেকটি শব্দ এক একটি পদ।

শব্দ যখন বাক্যে ব্যবহৃত হয় তখন তার সাথে বিভক্তি যুক্ত হয়। যেমন : ছেলেটি রুমাকে ডাকছে। এ বাক্যের ছেলে, রুমা, ডাকা ইত্যাদি আলাদা আলাদা শব্দ। কিন্তু বাক্যে যখন ব্যবহৃত হয়েছে তখন এগুলোর সাথে বিভক্তি যুক্ত হয়েছে। এগুলো আলাদা আলাদাভাবে এক একটি শব্দ। কেননা

ছেলে – একটি অর্থ প্রকাশ করছে।

রুমা – একটি মেয়ের নাম।

ডাকা –ক্রিয়া বুঝাচ্ছে।

শব্দ বা ধাতুর সাথে বিভক্তি যোগ করলে পদের সৃষ্টি হয়। যেমন : করিম + এর = করিমের, ধর + ই = ধরি, কাঁদ + ছে = কাঁদছে ইত্যাদি।

পদের প্রকারভেদ

পদ প্রধানত দুই প্রকার— নামপদ ও ক্রিয়াপদ।

১. নামপদ : শব্দ বা প্রাতিপদিকের সঙ্গে বিভক্তি যুক্ত হয়ে যে পদ গঠিত হয়, তাকে নামপদ বলে।

২. ক্রিয়াপদ : ধাতুর সঙ্গে বিভক্তি যুক্ত হয়ে যে পদ গঠিত হয়, তাকে | ক্রিয়াপদ বলে।

নামপদ আবার চার প্রকার-

১. বিশেষ্য

২. বিশেষণ

৩. সর্বনাম

৪. অব্যয়।

বিশেষ্য পদ

সংজ্ঞা : কোনো কিছুর নামকেই বিশেষ্য পদ বলে। একে নামপদও বলা হয়। অন্যভাবে বলা যায়, বাক্যের মধ্যে ব্যবহৃত যে সমস্ত পদ দ্বারা কোনো ব্যক্তি, বস্তু, স্থান, কাল, জাতি, সমষ্টি, কর্ম, ভাব এবং গুণের নাম বুঝায়, তাদেরকে বিশেষ্য পদ বা নামপদ বলে। বিশেষ্য পদ ছয় প্রকার যথা:

১. নামবাচক বিশেষ্য

(ব্যক্তি, ভৌগোলিক স্থান বা সংজ্ঞা, গ্রন্থের নাম) যে বিশেষ্য পদ দ্বারা কোনো ব্যক্তি, স্থান, নদী, পর্বত, দেশ, শহর, গ্রাম, পুস্তক, সৌধ প্রভৃতির নাম বুঝায়, সেগুলোকে সংজ্ঞাবাচক বিশেষ্য বলে। যেমন : ব্যক্তি : নজরুল, ওমর, আনিস। ভৌগোলিক স্থান : ঢাকা, দিল্লি, লন্ডন, মক্কা। ভৌগোলিক সংজ্ঞা : ককেশাস অঞ্চল, মধ্যপ্রাচ্য, ইন্দোচীন। গ্রন্থের নাম : গীতাঞ্জলি, অগ্নি-বীণা, বিশ্বনবী।

২. জাতিবাচক বিশেষ্য

(এক জাতীয় প্রাণী বা পদার্থের সাধারণ নাম) যে বিশেষ্য পদ দ্বারা কোনো এক জাতীয় প্রাণী, বস্তু বা বিষয়ের সকলকে বা প্রত্যেককে বুঝায়, তাকে জাতিবাচক বিশেষ্য বলে। উদাহরণ : গরু, মানুষ, পাখি, ইংরেজ, হিন্দু, মুসলমান।

৩. বস্তুবাচক বিশেষ্য

(উপাদানবাচক পদার্থের নাম) যে বিশেষ্য পদ দ্বারা বস্তু বা দ্রব্যকে বুঝায়, তাকে বস্তুবাচক বিশেষ্য বলে। উদাহরণ : চেয়ার, টেবিল, আলনা, চাউল, মাটি, চিনি, লবণ, পানি।

৪. সমষ্টিবাচক বিশেষ্য

(কিছুসংখ্যক ব্যক্তি বা প্রাণীর সমষ্টি) যে বিশেষ্য দ্বারা জাতিবাচক বিশেষ্যের সমষ্টিকে বুঝায়, তাকে সমষ্টিবাচক বিশেষ্য বলে। উদাহরণ : সভা, জনতা, সমিতি, পঞ্চায়েত, মাহফিল, দল।

৫. ভাববাচক বিশেষ্য

(ক্রিয়ার ভাব বা কাজের ভাব) যে বিশেষ্য পদ দ্বারা ক্রিয়ার ভাব বা কাজের ভাব প্রকাশিত হয়, তাকে ভাববাচক বিশেষ্য বলে। উদাহরণ : যাওয়ার কাজ -গমন, দেখার কাজ – দর্শন, খাওয়ার কাজ – ভোজন, শোওয়ার কাজ - শয়ন।

৬. গুণবাচক বিশেষ্য

(কোনো বস্তুর দোষ বা গুণ) যে বিশেষ্যপদ দ্বারা কোনো বস্তুর দোষ বা গুণের নাম বুঝায়, তাকে গুণবাচক বিশেষ্য বলে। উদাহরণ : সততা, ভদ্রতা, নম্রতা, কুলীন, শালীন, মধুরতা, তারল্য,তিক্ততা, তারুণ্য, সৌন্দর্য, বীরত্ব।

বিশেষণ পদ

সংজ্ঞা : যে পদ বিশেষ্য, সর্বনাম ও ক্রিয়াপদের গুণ, দোষ, অবস্থা, সংখ্যা, প্রকৃতি, পরিমাণ ইত্যাদি প্রকাশ করে, তাকে বিশেষণ পদ বলে।

অর্থাৎ, যা কোনো কিছুকে বিশিষ্ট করে বা ফুটিয়ে তোলে, তাকে বিশেষণ বলে। বিশেষণ শুধু বিশেষ্যকেই বিশেষিত করে না বরং অন্যান্য পদকেও বিশেষিত করে। ইংরেজি Adjective ও adverb দু-ই বাংলায় বিশেষণ পদের অন্তর্ভুক্ত।

যেমন :ফুলটি সুন্দর, মেয়েটি চঞ্চল, পনের বছর। এখানে সুন্দর, চঞ্চল, পনের ইত্যাদি বিশেষণ পদ।

বিশেষ্যের বিশেষণ : চলন্ত গাড়ি।

সর্বনামের বিশেষণ : করুণাময় তুমি।

ক্ৰিয়া বিশেষণ : দ্রুত চল।

বিশেষণ পদের প্রকারভেদ

বিশেষণ পদ দু'ধরনের— নাম বিশেষণ ও ভাব বিশেষণ।

(ক) নাম বিশেষণ

যে বিশেষণ বিশেষ্য ও সর্বনাম পদের গুণ, দোষ, অবস্থা, পরিমাণ, সংখ্যা ইত্যাদি প্রকাশ করে, তাকে নাম বিশেষণ বলে। (বিশেষ্য ও সর্বনাম পদকে বিশেষিত করে)

বিশেষ্যের বিশেষণ : ধাতুর শেষে অন্ত্য প্রত্যয় যুক্ত হয়।

সর্বনামের বিশেষণ : বুদ্ধিমান তারা, অপরিচিত তুমি, নির্বোধ সে।

নাম বিশেষণের প্রকারভেদ :

১। রূপবাচক : নীল আকাশ, সবুজ মাঠ, কাল মেঘ।

২। গুণবাচক : চৌকস লোক, দক্ষ কারিগর, ঠাণ্ডা হাওয়া।

৩। অবস্থাবাচক : তাজা মাছ, রোগা ছেলে, মোড়া পা।

৪। সংখ্যাবাচক : দশম শ্রেণি, সতের পৃষ্ঠা, প্রথমা কন্যা।

৫। পরিমাণবাচক : এক কেজি চাল, তিন লিটার তৈল।

৬। অংশবাচক : অর্ধেক সম্পত্তি, ষোল আনা দখল।

৭। উপাদানবাচক : বেলে মাটি, পাথুরে মূর্তি, মেটে কলসি।

৮। প্রশ্নবাচক : কতদূর পথ? কতটুকু লম্বা?

৯। নির্দিষ্টতাজ্ঞাপক : এই লোক, সেই ছেলে, ২১শে ফেব্রুয়ারি।

(খ) ভাব বিশেষণ

যে পদ বিশেষ্য ও সর্বনাম ভিন্ন অন্য পদকে বিশেষিত করে তাই ভাব বিশেষণ।

ভাব বিশেষণের প্রকারভেদ:

ভাব বিশেষণ তিন প্রকার। যথা :

১. ক্রিয়া বিশেষণ, ২. বিশেষণের বিশেষণ বা বিশেষণীয় বিশেষণ, ৩. অব্যয়ের বিশেষণ।

১. ক্রিয়াবিশেষণ : (ক্রিয়া সংঘটনের ভাব, কাল বা রূপ নির্দেশ করে)

ক) ক্রিয়া সংঘটনের ভাব : ধীরে ধীরে বায়ু বয়।

খ) ক্রিয়া সংঘটনের কাল : পরে একবার এসো।

গ) ক্রিয়া সংঘটনের স্থান : টি.এস.সির সামনে থেকো।

২. বিশেষণের বিশেষণ : (নাম বিশেষণ বা ক্রিয়া বিশেষণকে বিশেষিত করে)

(ক) নাম-বিশেষণের বিশেষণ : সামান্য একটু দুধ দাও। এ ব্যাপারে সে অতিশয় দুঃখিত।

(খ) ক্রিয়া-বিশেষণের বিশেষণ : রকেট অতি দ্রুত চলে।

৩. অব্যয়ের বিশেষণ : (অব্যয়ের অর্থকে বিশেষিত করে) । উদাহরণ : ধিক তারে শতধিক নির্লজ্জ যে জন।

বিশেষণের অতিশায়ন

বিশেষণের অতিশায়ন : বিশেষণ যখন দুই বা ততোধিক পদের মধ্যে গুণ, দোষ, অবস্থা, পরিমাণ প্রভৃতি বিষয়ে তুলনায় একের উৎকর্ষ বা অপকর্ষ | বুঝিয়ে থাকে, তখন তাকে বিশেষণের অতিশায়ন বলে।

যেমন : যমুনা একটি দীর্ঘ নদী, পদ্মা দীর্ঘতর, কিন্তু মেঘনা বাংলাদেশের দীর্ঘতম নদী।

(ক) বাংলা শব্দের অতিশায়ন

১. বাংলা শব্দের অতিশায়নে দুয়ের মধ্যে চাইতে, চেয়ে, হইতে, হতে, অপেক্ষা, থেকে ইত্যাদি শব্দ ব্যবহৃত হয়। গরুর থেকে ঘোড়ার দাম বেশি। বাঘের চেয়ে সিংহ বলবান।

২. বহুর মধ্যে অতিশায়ন : অনেকের মধ্যে একের উৎকর্ষ বা অপকর্ষ বোঝাতে মূল বিশেষণের কোন পরিবর্তন হয় না। মূল বিশেষণের পূর্বে সবচাইতে, সবচেয়ে, সবথেকে, সর্বাপেক্ষা, সর্বাধিক প্রভৃতি শব্দের ব্যবহার হয়। যথা : নবম শ্রেণির ছাত্রদের মধ্যে করিম সবচেয়ে বুদ্ধিমান। ভাইদের মধ্যে শাহীন সবচাইতে বিচক্ষণ। পশুর মধ্যে সিংহ সর্বাপেক্ষা বলবান।

৩. দুটি বস্তুর মধ্যে অতিশায়নে জোর দিতে হবে। মূল বিশেষণের আগে অনেক, অধিক, বেশি, অল্প, কম, অধিকতর প্রভৃতি বিশেষণ যোগ করতে হয়। যথা : গোলাপফুল জবাফুলের চাইতে অনেক সুন্দর। ঘিয়ের চেয়ে দুধ বেশি উপকারী। কমলার চাইতে পাতিলেবু অল্প ছোট।

৪. কখনো কখনো ষষ্ঠী বিভক্তিযুক্ত শব্দে ষষ্ঠী বিভক্তিই চেয়ে, থেকে প্রভৃতি শব্দের কার্যসাধন করে। যেমন : মাটি সোনার বাড়া।

(খ) তৎসম শব্দের অতিশায়ন

১. তৎসম শব্দের অতিশায়নে দুয়ের মধ্যে ‘তর' এবং বহুর মধ্যে ‘তম’ প্রত্যয় যুক্ত হয়ে থাকে। যেমন : গুরু-গুরুতর-গুরুতম। দীর্ঘ-দীর্ঘতর—দীর্ঘতম।

২. বহুর মধ্যে অতিশায়নে তুলনীয় বস্তুর উল্লেখ না করেও ‘তম' প্রত্যয় যুক্ত হতে পারে। যেমন : মেঘনা বাংলাদেশের দীর্ঘতম নদী। দেশসেবার মহত্তম ব্রতই সৈনিকের দীক্ষা।

একই পদের বিশেষ্য ও বিশেষণরূপে ব্যবহার

ভাল: বিশেষণরূপে- —ভাল বাড়ি পাওয়া কঠিন।

বিশেষ্যরূপে—আপন ভাল কে না চায়?

মন্দ : বিশেষণরূপে—মন্দ বাক্য বলা অনুচিত।

বিশেষ্যরূপে—এখানে কী মন্দটা তুমি দেখলে?

পুণ্য : বিশেষণরূপে—তোমার এ পুণ্য প্রচেষ্টা সফল হোক।

বিশেষ্যরূপে—পুণ্যে মতি হোক।

নিশীথ : বিশেষণরূপে—আজি নিশীথ রাতে কে বাঁশি বাজায়?

বিশেষ্যরূপে—গভীর নিশীথে প্রকৃতি সুপ্ত মনে পড়ে তোমায়।

শীত: বিশেষণরূপে—শীতকালে দক্ষিণা সমীরণে হিম শীতল রাত কাটে।

বিশেষ্যরূপে—শীতের সকালে চারিদিকে কুয়াশায় অন্ধকার।

সর্বনাম পদ

বিশেষ্যের পরিবর্তে ব্যবহৃত পদই সর্বনাম পদ। সাধারণত যা নামের আগে উল্লেখ করা হয়েছে এমন নাম বা বিশেষ্যের পরিবর্তে বসে তাই সর্বনাম। তবে এটি অব্যাপ্তি দোষে দুষ্ট। কারণ, আমি, আমরা, তুমি তোমরা ইত্যাদি কোন বিশেষ্যের পরিবর্তে বসে না। সর্বনাম সাধারণত পূর্বে ব্যবহৃত বিশেষ্যের প্রতিনিধিস্থানীয় শব্দ। এ পদের ব্যবহারের দ্বারা একই পদের পুনরাবৃত্তিরোধ করা হয়। যেমন: হস্তী | প্রাণিজগতের সর্ববৃহৎ প্রাণী। তার শরীরটি যেন বিরাট এক মাংসের স্তূপ। বিশেষ্য পদ অনুক্ত থাকলেও ক্ষেত্রবিশেষে বিশেষ্য পদের পরিবর্তে সর্বনাম পদ ব্যবহৃত হতে পারে। যেমন : যারা দেশের ডাকে সাড়া দিতে পারে, তারাই তো সত্যিকারের পুরুষ। ধান ভানতে যারা শিবের গীত গায়, তারা স্থির লক্ষ্যে পৌঁছতে পারে না।

সর্বনামের প্রকারভেদ

১. ব্যক্তিবাচক : আমি,

আমরা, তুমি, তোমরা, সে, তারা।

২. আত্মবাচক : স্বয়ং, নিজ, খোদ, আপনি।

৩. নির্দেশবাচক : এ,

এই, ঐ, ইনি, উনি।

৪. সাকুল্যবাচক : সবাই, সব, সকল, সমুদয়, তাবৎ, উভয়।

৫. প্রশ্নবাচক : কে,

কি, কোন, কার ।

৬. অনির্দেশক : কোন,

কেউ, কিছু। কাদের।

৭. সাপেক্ষ : যে-সে, যা-তা।

৮. ব্যতিহারিক : আপনা-আপনি, নিজে নিজে, আপসে, পরস্পর।

৯. অন্যাদিবাচক : অন্য, অপর, পর।

অব্যয় পদ

যে পদের কোনো ব্যয় বা পরিবর্তন হয় না, তাকে অব্যয় পদ বলে। ন ব্যয় = অব্যয়। অর্থাৎ, যে পদ সর্বদা অপরিবর্তনীয় থেকে কখনো বাক্যের শোভা বর্ধন করে, কখনো একাধিক পদের, বাক্যাংশের বা বাক্যের সংযোগ বা বিয়োগ সম্বন্ধ ঘটায়, তাকে অব্যয় পদ বলে। উদাহরণ : ও, আর, এবং, কিন্তু, না, বা, অথবা, অপেক্ষা, পর্যন্ত, নতুবা, যদিও, তবুও, তথাপি, যদ্যপি, অর্থাৎ—এসব হলো অব্যয় পদ।

অব্যয় পদের প্রকারভেদ

অব্যয় পদের প্রকারভেদ মূলত দু ’ধরনের যথা: ১ . উৎপত্তি অনুসারে ২. গঠনগত দিক বিচারে । নিচে দু’ধরনের আলোচনাই যুক্ত করা হল:

উৎপত্তি অনুসারে অব্যয় পদ

উৎপত্তি অনুসারে অব্যয় পদ তিন ভাগে বিভক্ত যথা:

১. খাঁটি বাংলা অব্যয় শব্দ

২. তৎসম অব্যয় শব্দ

৩. বিদেশি অব্যয় শব্দ।

১. খাঁটি বাংলা অব্যয় শব্দ

আহা, দূর, তো, নাকি, গুলো, ওরে, তবু, আচ্ছা, কি, আবার, আর, ও, না, হ্যাঁ, হায়, আহ্ মরে যাই, মরিমরি,ইঃ, আহারে, আ মরি, ছিঃ ছিঃ, উঃ, বাঃ, ইস, ধেৎ ইত্যাদি।

২. তৎসম অব্যয় শব্দ

সহসা, সদা, বস্তুত, আপাতত, যথা, যদি, যদিচ, তথাপি, যদ্যপি, যদি, বা, সুতরাং, বরং, এবং, দৈবাৎ, হঠাৎ, অর্থাৎ, হে, অতএব, একদা, কিন্তু ইত্যাদি।

৩. বিদেশি অব্যয় শব্দ

আলবত, বহুত, খুব, শাবাশ, খাসা, মাইরি, মারহাবা ইত্যাদি।

গঠনগত দিক বিচারে অব্যয় পদ

গঠনগত দিক বিচারে অব্যয় পদ চার ধরনের যথা:

১. সমুচ্চয়ী অব্যয়

২. অনন্বয়ী অব্যয়

৩. অনুকার/ধ্বন্যাত্মক অব্যয়

৪. অনুসর্গ অব্যয়

১.সমুচ্চয়ী অব্যয়

যে সমস্ত অব্যয় ‘শব্দের সাথে শব্দের' অথবা ‘বাক্যের সাথে বাক্যের সংযোজন, বিয়োজন বা সংকোচন ঘটায় তাদের সমুচ্চয়ী অব্যয় বলে। এটি বিভিন্ন প্রকারের হয়-

সংযোজক অব্যয় : এ জাতীয় অব্যয় শব্দের সাথে শব্দের বা বাক্যের সাথে বাক্যের সংযোজন ঘটায়। যেমন— তুমি ও আমি সেখানে যাব।

বিয়োজক অব্যয় : এ জাতীয় অব্যয় শব্দের সাথে শব্দের বা বাক্যের সাথে বাক্যের বিয়োজন ঘটায়। যেমন- তুমি অথবা আমি সেখানে যাব। মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন। লেখাপড়া কর নতুনা ফেল করবে।

সংকোচক অব্যয় : এ জাতীয় অব্যয় একাধিক পদকে বা একাধিক বাক্যকে একপদ বা একবাক্যে পরিণত করে। যেমন— তুমি, সে ও আমি সেখানে যাব = আমরা সেখানে যাব। এ বাক্যে 'ও' সংকোচক অব্যয়।

২. অনন্বয়ী অব্যয়

অন্বয় = সম্পর্ক, অনন্বয় = সম্পর্কহীন। যে সমস্ত অব্যয়ের সাথে মূল বাক্যের কোনো সম্পর্ক নেই, তা কেবল বক্তার আনন্দ, উচ্ছ্বাস, বিষাদ প্রভৃতি মনোভাব প্রকাশে সহায়তা করে তাদের অনন্বয়ী অব্যয় বলে। যেমন— হায়! তার পিতা মারা গিয়েছে। এখানে ‘হায়'! অনন্বয়ী অব্যয়।

ক. উচ্ছ্বাস প্রকাশে : মরি মরি! কী সুন্দর প্রভাতের রূপ।

খ. স্বীকৃতি বা অস্বীকৃতি জ্ঞাপনে : “হ্যাঁ, আমি যাব। না, আমি যাব না।

গ. সম্মতি প্রকাশে : আমি আজ আলবত যাব। নিশ্চয়ই পারব।

ঘ. অনুমোদন বাচকতায় : আপনি যখন বলছেন, বেশ ত আমি যাব।

ঙ. সমর্থনসূচক জবাবে : আপনি যা জানেন তা ত ঠিকই বটে।

চ. যন্ত্রণা প্রকাশে : উঃ! পায়ে বড্ড লেগেছে। নাঃ! এ কষ্ট অসহ্য।

ছ. ঘৃণা বা বিরক্তি প্রকাশে : ছি: ছি: তুমি এত নীচ। কী আপদ! লোকটা যে পিছু ছাড়ে না।

জ. সম্বোধনে : 'ওগো,

আজ তোরা যাসনে ঘরের বাহিরে।'

৩. অনুকার বা ধ্বন্যাত্মক অব্যয়

যে সমস্ত অব্যয় ধ্বনির দ্যোতনা সৃষ্টি করে বা অনুরণন করে তাদের অনুকার বা ধ্বন্যাত্মক অব্যয় বলে। যেমন— শন শন করে বাতাস বইছে, টপটপ করে বৃষ্টি পড়ছে।

একক প্রয়োগ : শাঁ

করে তীরটা পাশ দিয়ে ছুটে গেল।

দ্বিরুক্ত প্রয়োগ :

মাছি ভনভন করছে।

শনশন করে বায়ু প্রবাহিত হচ্ছে।

বজ্রের ধ্বনি—কড়কড়।

মেঘের গর্জন—গুড়গুড়।

বৃষ্টির তুমুল শব্দ—ঝমঝম।

ঘোড়ার ডাক—চিঁহি চিহি

সিংহের গর্জন—গরগর।

স্রোতের ধ্বনি—কলকল।

বাতাসের গতি—শনশন।

কাকের ডাক—কাকা।

শুষ্ক পাতার শব্দ—মর্মর।

চুড়ির শব্দ—টুং টাং।

কোকিলের রব—কুহুকুহু।

নূপুরের আওয়াজ—ঝুনঝুন।

অনুভূতিমূলক অব্যয়ও অনুকার অব্যয় শ্রেণিভুক্ত। যেমন : ঝাঁ ঝাঁ (প্রখরতাবাচক), খাঁ খাঁ (শূন্যতাবাচক), কচ্চ্, কট্ট্, টলমল, ঝলমল, চকচক, ছমছম, টনটন, খটখট ইত্যাদি।

৪. অনুসর্গ অব্যয়

তৃতীয়া অথবা পঞ্চমী বিভক্তির চিহ্নগুলো যখন অনুসর্গ হিসেবে ব্যবহৃত হয় তখন তাদের অনুসর্গ অব্যয় বলে। যেমন— পিতা কর্তৃক পুত্র প্রহার হয়েছে। তার দ্বারা এ কাজ হবে না। অনুসর্গ অব্যয় ‘পদান্বয়ী অব্যয়' নামেও পরিচিত।

ক্রিয়াপদ

যে পদ দ্বারা কোন কার্য সম্পাদন করা বুঝায়, তাই ক্রিয়াপদ। যে কোন ক্রিয়াপদে দুটো অংশ থাকে - ক্রিয়ামূল এবং ক্রিয়া-বিভক্তি। ভাব প্রকাশের উপর ভিত্তি করে ক্রিয়াপদ দুই প্রকার যথা:

১. সমাপিকা ক্রিয়া : এ

ক্রিয়াপদ দ্বারা বাক্যের পরিসমাপ্তি জ্ঞাপিত হয়।

উদাহরণ : ছেলেরা খেলা করছে। এ বছর বন্যায় ফসলের ক্ষতি হয়েছে।

২. অসমাপিকা ক্রিয়া : এ

ক্রিয়াপদ দ্বারা বাক্যের পরিসমাপ্তি ঘটে না, বক্তার কথা অসম্পূর্ণ থেকে যায়।

উদাহরণ :

প্রভাতে সূর্য উঠলে

আমরা হাত মুখ ধুয়ে

আমরা বিকেলে খেলতে

অসমাপিকা ক্রিয়াঘটিত বাক্যে তিন প্রকার কর্তা (কর্তৃকারক) দেখা যায় :

১. এক কর্তা : বাক্যস্থিত সমাপিকা ও অসমাপিকা ক্রিয়ার কর্তা এক বা অভিন্ন হতে পারে। যথা : তুমি চাকরি পেলে আর কি দেশে আসবে? ‘পেলে' (অসমাপিকা ক্রিয়া) এবং ‘আসবে' (সমাপিকা ক্রিয়া)—উভয় ক্রিয়ার কর্তা এখানে 'তুমি'।

২. অসমান কর্তা : বাক্যস্থিত সমাপিকা ও অসমাপিকা ক্রিয়ার কর্তা এক না হলে সেখানে কর্তাগুলোকে অসমান কর্তা বলা হয়।

(ক) শর্তাধীন কর্তা : এ জাতীয় কর্তাদের ব্যবহার শর্তাধীন হতে পারে। যেমন : তোমরা বাড়ি এলে আমি রওনা হব। এখানে এলে’ অসমাপিকা ক্রিয়ার কর্তা ‘তোমরা' এবং ‘রওনা হব' সমাপিকা ক্রিয়ার কর্তা ‘আমি’। তোমাদের বাড়ি আসার উপর আমার রওনা হওয়া নির্ভরশীল বলে এ জাতীয় বাক্যে কর্তৃপদের ব্যবহার শর্তাধীন।

(খ) নিরপেক্ষ কর্তা : শর্তাধীন না হয়েও সমাপিকা ও অসমাপিকা ক্রিয়ার ভিন্ন ভিন্ন কর্তৃপদ থাকতে পারে। সেক্ষেত্রে প্রথম কর্তৃপদটিকে বলা হয় । নিরপেক্ষ কর্তা। যেমন : সূর্য অস্তমিত হলে যাত্রীদল পথ চলা শুরু করল। এখানে ‘যাত্রীদলের' পথ চলার সঙ্গে ‘সূর্য’ অস্তমিত হওয়ার কোন শর্ত বা সম্পর্ক নেই বলে ‘সূর্য' নিরপেক্ষ কর্তা।

ক্রিয়াপদের প্রকারভেদ

ক্রিয়াপদের প্রকারভেদ নিয়ে আমরা এখানে দু’ধরনের আলোচনা যুক্ত করেছি যথা: ১. প্রকৃতির দিক থেকে ক্রিয়াপদ ২. কর্মের উপর ভিত্তি করে ক্রিয়াপদ । নিচের এ সম্পর্কে বিস্তারিত তুলে ধরা হল।

প্রকৃতির দিক থেকে ক্রিয়াপদ

প্রকৃতির দিক থেকে ক্রিয়াপদ চার প্রকার · যথা:

১. যৌগিক ক্রিয়া

২.প্রযোজক ক্রিয়া

৩. নামধাতুর ক্রিয়া

৪. মিশ্র ক্রিয়া।

১. যৌগিক ক্রিয়া

অসমাপিকা ক্রিয়াপদের সাথে সমাপিকা ক্রিয়াপদ মিলিত হয়ে একটি বিশেষ অর্থ প্রকাশ করলে তাকে যৌগিক ক্রিয়া বলে। অর্থাৎ, ১টি অসমাপিকা ক্রিয়া + ১টি সমাপিকা ক্রিয়া = যৌগিক ক্রিয়া। যেমন— এখন সবাই মিলে দেশ গড়ে তোল। অনেক লোক এসে পড়ল।

ক) তাগিদ দেয়া অর্থে : ঘটনাটি শুনে রাখ।

খ) নিয়ন্ত্রণতা অর্থে : তিনি বলতে লাগলেন।

গ) কার্য সমাপ্তি অর্থে : ছেলেমেয়েরা শুয়ে পড়ল।

ঘ) আকস্মিকতা অর্থে : শিক্ষায় মন সংস্কারমুক্ত হয়ে থাকে।

ঙ) অভ্যস্ততা অর্থে : সাইরেন বেজে উঠল।

চ) অনুমোদন অর্থে : এখন যেতে পার।

২. প্রযোজক ক্রিয়া

যে ক্রিয়া নিজে কাজ না করে অন্যকে দিয়ে কাজ সম্পন্ন করায় তাকে প্রযোজক ক্রিয়া বলে। যেমন— মা শিশুকে চাঁদ দেখাচ্ছেন। শিক্ষক ছাত্রকে প্রহার করাচ্ছেন।

প্রযোজক কর্তা : যে ক্রিয়া প্রযোজনা করে, তাকে প্রযোজক কর্তা বলে।

প্রযোজ্য কর্তা : যাকে দিয়ে ক্রিয়াটি অনুষ্ঠিত হয়, তাকে প্রযোজ্য কর্তা বলে। যেমন :

|

প্রযোজক কর্তা |

প্রযোজ্য কর্তা |

প্রযোজক ক্রিয়া |

|

মা |

শিশুকে |

চাঁদ দেখাচ্ছেন। |

|

সাপুড়ে |

সাপ |

খেলায়। |

৩. নামধাতুর ক্রিয়া

বিশেষ্য, বিশেষণ ও ধ্বন্যাত্মক অব্যয়ের সাথে ‘আ' যুক্ত করলে নামধাতু পাওয়া যায়। নামধাতুর সাথে ক্রিয়া বিভক্তি যুক্ত হয়ে যে ক্রিয়াপদ গঠন করে, তাকে নামধাতুর ক্রিয়া বলে। যেমন— বেত + আ = বেতা, বেতা + ছে = বেতাচ্ছে, শন শন + ছে = শনশনাচ্ছে।

৪. মিশ্র ক্রিয়া

বিশেষ্য, বিশেষণ বা ধ্বন্যাত্মক অব্যয়ের সাথে অন্য কোনো ক্রিয়াপদ যুক্ত হলে যে ক্রিয়াপদ গঠিত হয় তাকে মিশ্র ক্রিয়াপদ বলে। যেমন— বেত + মারছে = বেত মারছে। খুশি + হলাম = খুশি হলাম।

বাক্য : তোমাকে দেখে খুশি হলাম।

(ক) বিশেষ্যের উত্তর (পরে) : আমরা লালবাগ কেল্লা দর্শন করলাম। এখন গোল্লায় যাও।

(খ) বিশেষণের উত্তর (পরে) : তোমাকে দেখে বিশেষ প্রীত হলাম।

(গ) ধ্বন্যাত্মক অব্যয়ের উত্তর (পরে) : শরীর ঝিমঝিম করছে। শনশন করে বাতাস বইছে।

কর্মের উপর ভিত্তি করে ক্রিয়াপদ

কর্মের উপর ভিত্তি করে ক্রিয়াপদ তিন ধরনের যথা:

১. সকর্মক ক্রিয়া :

যে ক্রিয়ার কর্মপদ আছে। যেমন— সে বল খেলে - এখানে বল কর্মপদ। মা শিশুকে দেখাচ্ছেন - এখানে শিশুকে কর্মপদ।

২. অকর্মক ক্রিয়া:

যে ক্রিয়ার কর্মপদ নেই। যেমন— আমরা রোজ বেড়াই। আমি চোখে দেখিনে।

৩. দ্বিকর্মক ক্রিয়া :

যে ক্রিয়ার দুটো কর্মপদ আছে। যেমন— আমি তাকে একটি গল্প বলব। মা শিশুকে চাঁদ দেখাচ্ছেন।

ক্রিয়ার কর্ম

ক্রিয়ার কর্ম তিন প্রকার যথা:

১. মুখ্য কর্ম : কোন

বাক্যের বস্তুবাচক কর্মটিকে মুখ্যকর্ম বলে। যেমন— বাবা আমাকে একটি কলম দিয়েছেন। এ বাক্যে, কলম হলো মুখ্য কর্ম।

২. গৌণ কর্ম : কোন

বাক্যের প্রাণিবাচক কর্মটিকে গৌণকর্ম বলে। যেমন : বাবা আমাকে একটি কলম দিয়েছেন। এই ‘আমাকে' হলো গৌণকর্ম।

৩. সমাধাতুজ কর্ম : কোনো বাক্যের ক্রিয়া ও কর্ম যদি একই ধাতু থেকে উৎপন্ন হয়, তবে ঐ বাক্যের কর্মটিকে সমধাতুজ কর্ম বলে। যেমন— সে খুব ভালো খেলা খেললো। খুব এক ঘুম ঘুমিয়েছি।