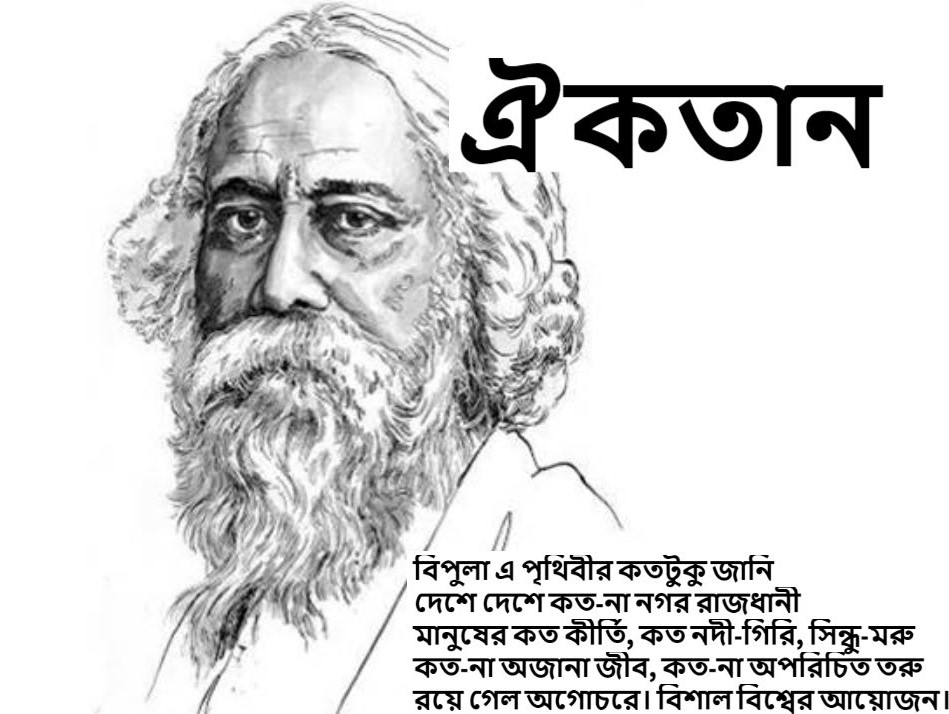

ঐকতান (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

লেখক-পরিচিতি

অসামান্য প্রতিভার অধিকারী

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আধুনিক বাংলা কবিতার প্রাণপুরুষ। তিনি ১৮৬১ খ্রিষ্টাব্দের

৭ই মে ভারতের কলকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর সাহিত্যসাধনার একটি বৃহৎকাল বাংলা সাহিত্যের

‘রবীন্দ্রযুগত নামে পরিচিত। মানবধর্মের জয় ও সৌন্দর্য-তৃষ্ণা রোমান্টিক এই কবির কবিতার

মূল সুর। কবিতা ছাড়াও ছোটগল্প, উপন্যাস, নাটক, প্রবন্ধ, ভ্রমণকাহিনি ও সংগীত রচনায়

রবীন্দ্রনাথ কালজয়ী প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন। তিনি ছিলেন অনন্য চিত্রশিল্পী, অনুসন্ধিৎসু

বিশ্বপরিব্রাজক, দক্ষ সম্পাদক এবং অসামান্য শিক্ষা-সংগঠক ও চিন্তক। নিজে প্রাতিষ্ঠানিক

শিক্ষাগ্রহণে নিরুৎসাহী হলেও ‘বিশ্বভারতী' নামের বিশ্ববিদ্যালয়-এর তিনি স্বাপ্নিক

ও প্রতিষ্ঠাতা । মাত্র পনেরো বছর বয়সে তাঁর প্রথম কাব্য 'বনফুল' প্রকাশিত হয়। ‘গীতাঞ্জলি'

এবং অন্যান্য কাব্যের কবিতার সমন্বয়ে স্ব-অনূদিত ‘Song Offerings' গ্রন্থের জন্য ১৯১৩

খ্রিষ্টাব্দে প্রথম এশীয় হিসেবে তিনি নোবেল পুরস্কারে ভূষিত হন। বাংলা ছোটগল্পের তিনি

পথিকৃৎ ও শ্রেষ্ঠ শিল্পী। ‘মানসী’, ‘সোনার তরী', ‘চিত্রা',

‘ক্ষণিকা', 'বলাকা', ‘পুনশ্চ', ‘জন্মদিনে’, ‘শেষ লেখা' তাঁর অন্যতম

শ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থ। কাব্যনাট্য 'বিসর্জন' ও 'চিত্রাঙ্গদা' এবং কাহিনি-কবিতার সংকলন

'কথা' ও 'কাহিনি' তাঁর ভিন্ন স্বাদের রচনা। ১৯৪১ সালের ৭ই আগস্ট তাঁর জীবনাবসান ঘটে।

মূল কবিতা

বিপুলা এ পৃথিবীর কতটুকু জানি ।

দেশে দেশে কত-না নগর রাজধানী-

মানুষের কত কীর্তি, কত নদী গিরি সিন্ধু মরু,

কত-না অজানা জীব, কত-না অপরিচিত তরু

রয়ে গেল অগোচরে। বিশাল বিশ্বের আয়োজন;

মন মোর জুড়ে থাকে অতি ক্ষুদ্র তারি এক কোণ ।

সেই ক্ষোভে পড়ি গ্রন্থ ভ্রমণবৃত্তান্ত আছে যাহে

অক্ষয় উৎসাহে –

যেথা পাই চিত্রময়ী বর্ণনার বাণী

কুড়াইয়া আনি ।

জ্ঞানের দীনতা এই আপনার মনে

পূরণ করিয়া লই যত পারি ভিক্ষালব্ধ ধনে।

আমি পৃথিবীর কবি, যেথা তার যত উঠে ধ্বনি

আমার বাঁশির সুরে সাড়া তার জাগিবে তখনি,

এই স্বরসাধনায় পৌঁছিল না বহুতর ডাক -

রয়ে গেছে ফাঁক ।

প্রকৃতির ঐকতানস্রোতে

নানা কবি ঢালে গান নানা দিক হতে;

তাদের সবার সাথে আছে মোর এইমাত্ৰ যোগ-

সঙ্গ পাই সবাকার, লাভ করি আনন্দের ভোগ,

পাই নে সর্বত্র তার প্রবেশের দ্বার,

বাধা হয়ে আছে মোর বেড়াগুলি জীবনযাত্রার ৷

চাষি খেতে চালাইছে হাল,

তাঁতি বসে তাঁত বোনে, জেলে ফেলে জাল-

বহুদূর প্রসারিত এদের বিচিত্র কর্মভার

তারি পরে ভর দিয়ে চলিতেছে সমস্ত সংসার ।

অতি ক্ষুদ্র অংশে তার সম্মানের চিরনির্বাসনে

সমাজের উচ্চ মঞ্চে বসেছি সংকীর্ণ বাতায়নে ।

মাঝে মাঝে গেছি আমি ও পাড়ার প্রাঙ্গণের ধারে,

ভিতরে প্রবেশ করি সে শক্তি ছিল না একেবারে ।

জীবনে জীবন যোগ করা

না হলে কৃত্রিম পণ্যে ব্যর্থ হয় গানের পসরা।

তাই আমি মেনে নিই সে নিন্দার কথা

আমার সুরের অপূর্ণতা ।

আমার কবিতা, জানি আমি,

গেলেও বিচিত্র পথে হয় নাই সে সর্বত্রগামী ।

কৃষাণের জীবনের শরিক যে জন,

কর্মে ও কথায় সত্য আত্মীয়তা করেছে অর্জন,

যে আছে মাটির কাছাকাছি,

সে কবির বাণী-লাগি কান পেতে আছি।

এসো কবি অখ্যাতজনের

নির্বাক মনের ৷

মর্মের বেদনা যত করিয়া উদ্ধার-

প্রাণহীন এ দেশেতে গানহীন যেথা চারি ধার,

অবজ্ঞার তাপে শুষ্ক নিরানন্দ সেই মরুভূমি

রসে পূর্ণ করি দাও তুমি ।

অন্তরে যে উৎস তার আছে আপনারি

তাই তুমি দাও তো উদ্বারি ।

সাহিত্যের ঐকতানসংগীতসভায়

একতারা যাহাদের তারাও সম্মান যেন পায় -

মূক যারা দুঃখে সুখে,

নতশির স্তব্ধ যারা বিশ্বের সম্মুখে,

ওগো গুণী,

কাছে থেকে দূরে যারা তাহাদের বাণী যেন শুনি ।

[সংক্ষেপিত]

শব্দার্থ ও টীকা

বিপুলা - বিশাল প্রশস্ত। এখানে নারীবাচক শব্দ হিসেবে বিপুলা

বলে পৃথিবীকে বোঝানো হয়েছে।

‘বিশাল

বিশ্বের আয়োজন; মন মোর জুড়ে থাকে অতি ক্ষুদ্র তারি এক কোণ।’

- জীব ও জড়-বৈচিত্র্যের বিশাল সম্ভার নিয়ে এই বিশাল বিশ্বজগৎ। কিন্তু কবির মন জুড়ে

রয়েছে তারই ছোট একটি কোণ ।

‘যেথা

পাই চিত্রময়ী বর্ণনার বাণী কুড়াইয়া আনি ।’ - কবি তাঁর কবিতাকে

সমৃদ্ধ করার জন্য পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের সম্পদ কুড়িয়ে আনেন।

‘জ্ঞানের

দীনতা এই আপনার মনে পূরণ করিয়া লই যত পারি ভিক্ষালব্ধ ধনে।' - নানা সূত্র থেকে

জ্ঞান আহরণ করে কবি নিজের জ্ঞানভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করেন।

স্বরসাধনা - এখানে সুর বা সংগীত সাধনা বোঝানো হয়েছে।

‘এই

স্বরসাধনায় পৌঁছিল না বহুতর ডাক রয়ে গেছে ফাঁক।'- কাব্যসংগীতের ক্ষেত্রে কবি

যে স্বরসাধনা করেছেন তাতে ঘাটতি রয়ে গেছে। বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্রের সমন্বয়ে সৃষ্ট সুর,

সমস্বর। এখানে বহু সুরের

ঐকতান - সমন্বয়ে এক সুরে বাঁধা পৃথিবীর সুরকে

বোঝানো হয়েছে। সকল মানুষের কথা বলা সাহিত্য-সুরকে তিনি সাহিত্যের ঐকতান বলেছেন।

‘অতি

ক্ষুদ্র অংশে তার সম্মানের চিরনির্বাসনে সমাজের উচ্চ মঞ্চে বসেছি সংকীর্ণ বাতায়নে।'

- সম্মানবঞ্চিত ব্রাত্যজনতা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে সমাজের উচ্চ মঞ্চে কবি আসন গ্রহণ করেছেন।

তাই সেখানকার সংকীর্ণ জানালা দিয়ে বৃহত্তর সমাজ ও জীবনকে তিনি দেখতে পারেননি ।

‘মাঝে

মাঝে গেছি আমি ও পাড়ার প্রাঙ্গণের ধারে, ভিতরে প্রবেশ করি সে শক্তি ছিল না একেবারে।'

- মাঝেমধ্যে কবি ব্রাত্য মানুষের পাড়ায় ক্ষণিকের জন্য উঁকি দিয়েছেন। কিন্তু

নানা সীমাবদ্ধতার কারণে তাদের সঙ্গে ভালোভাবে যোগসূত্র রচনা সম্ভব হয়নি।

‘জীবনে

জীবন যোগ করা না হলে কৃত্রিম পণ্যে ব্যর্থ হয় গানের পসরা।' - জীবনের সঙ্গে জীবনের

সংযোগ ঘটাতে না পারলে শিল্পীর সৃষ্টি কৃত্রিম পণ্যে পরিণত হয়। ব্রাত্য তথা প্রান্তিক

মানুষকে শিল্প-সাহিত্যের অঙ্গনে যোগ্য স্থান দিলেই তবে শিল্প সাধনা পূর্ণতা পায় ।

‘এসো

কবি অখ্যাতজনের নির্বাক মনের - রবীন্দ্রনাথ এখানে সেই অনাগত কবিকে আহ্বান করছেন, যিনি

অখ্যাত মানুষের, অব্যক্ত মনের জীবনকে আবিষ্কার করতে সমর্থ হবেন।

রস - এখানে সাহিত্যরস বা শিল্পরস বোঝানো হয়েছে। কবিরা

রসসৃষ্টির জন্য কবিতা রচনা করেন। সেই রস সৃষ্টি হয় পাঠকের অন্তরে।

‘অবজ্ঞার

তাপে শুষ্ক নিরানন্দ সেই মরুভূমি রসে পূর্ণ করি দাও তুমি।'- জেলে-তাঁতি প্রভৃতি শ্রমজীবী

মানুষ সাহিত্যের বিষয়সভায় উপেক্ষার কারণে স্থানলাভে বঞ্চিত হওয়ায় সাহিত্যের ভুবন

আনন্দহীন উষর মরুভূমিতে পরিণত হয়েছে। মরুভূমির সেই উষরতাকে রসে পূর্ণ করে দেওয়ার

জন্য ভবিষ্যতের কবির প্রতি রবীন্দ্রনাথের আহ্বান ।

উদ্বারি - ওপরে বা ঊর্ধ্বে প্রকাশ করে দাও। অন্তরে যে

উৎস (এখানে রসের উৎস) রয়েছে, তা উন্মুক্ত করে দেওয়ার কথা বোঝানো হয়েছে ।

সাহিত্যের ঐকতান সংগীত সভায় - সাহিত্যে জীবনের সর্বপ্রান্তস্পর্শী

সমস্বর বা ঐকতান ।

‘একতারা

যাহাদের তারাও সম্মান যেন পায়’ - অবজ্ঞাত বা উপেক্ষিত

মানুষও যেন সম্মান লাভ করে সে-কথা বলা হয়েছে।

‘মূক

যারা দুঃখে সুখে,নতশির স্তব্ধ যারা বিশ্বের সম্মুখে ’- দুঃখ-সুখ সহ্য করা নির্বাক

মানুষ, যারা এগিয়ে চলা পৃথিবীতে এখনো

মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারে না ।

পাঠ-পরিচিতি

বিপুলা - বিশাল প্রশস্ত। এখানে নারীবাচক শব্দ হিসেবে বিপুলা

বলে পৃথিবীকে বোঝানো হয়েছে।

‘বিশাল

বিশ্বের আয়োজন; মন মোর জুড়ে থাকে অতি ক্ষুদ্র তারি এক কোণ।’

- জীব ও জড়-বৈচিত্র্যের বিশাল সম্ভার নিয়ে এই বিশাল বিশ্বজগৎ। কিন্তু কবির মন জুড়ে

রয়েছে তারই ছোট একটি কোণ ।

‘যেথা

পাই চিত্রময়ী বর্ণনার বাণী কুড়াইয়া আনি ।’ - কবি তাঁর কবিতাকে

সমৃদ্ধ করার জন্য পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের সম্পদ কুড়িয়ে আনেন।

‘জ্ঞানের

দীনতা এই আপনার মনে পূরণ করিয়া লই যত পারি ভিক্ষালব্ধ ধনে।' - নানা সূত্র থেকে

জ্ঞান আহরণ করে কবি নিজের জ্ঞানভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করেন।

স্বরসাধনা - এখানে সুর বা সংগীত সাধনা বোঝানো হয়েছে।

‘এই

স্বরসাধনায় পৌঁছিল না বহুতর ডাক রয়ে গেছে ফাঁক।'- কাব্যসংগীতের ক্ষেত্রে কবি

যে স্বরসাধনা করেছেন তাতে ঘাটতি রয়ে গেছে। বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্রের সমন্বয়ে সৃষ্ট সুর,

সমস্বর। এখানে বহু সুরের

ঐকতান - সমন্বয়ে এক সুরে বাঁধা পৃথিবীর সুরকে

বোঝানো হয়েছে। সকল মানুষের কথা বলা সাহিত্য-সুরকে তিনি সাহিত্যের ঐকতান বলেছেন।

‘অতি

ক্ষুদ্র অংশে তার সম্মানের চিরনির্বাসনে সমাজের উচ্চ মঞ্চে বসেছি সংকীর্ণ বাতায়নে।'

- সম্মানবঞ্চিত ব্রাত্যজনতা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে সমাজের উচ্চ মঞ্চে কবি আসন গ্রহণ করেছেন।

তাই সেখানকার সংকীর্ণ জানালা দিয়ে বৃহত্তর সমাজ ও জীবনকে তিনি দেখতে পারেননি ।

‘মাঝে

মাঝে গেছি আমি ও পাড়ার প্রাঙ্গণের ধারে, ভিতরে প্রবেশ করি সে শক্তি ছিল না একেবারে।'

- মাঝেমধ্যে কবি ব্রাত্য মানুষের পাড়ায় ক্ষণিকের জন্য উঁকি দিয়েছেন। কিন্তু

নানা সীমাবদ্ধতার কারণে তাদের সঙ্গে ভালোভাবে যোগসূত্র রচনা সম্ভব হয়নি।

‘জীবনে

জীবন যোগ করা না হলে কৃত্রিম পণ্যে ব্যর্থ হয় গানের পসরা।' - জীবনের সঙ্গে জীবনের

সংযোগ ঘটাতে না পারলে শিল্পীর সৃষ্টি কৃত্রিম পণ্যে পরিণত হয়। ব্রাত্য তথা প্রান্তিক

মানুষকে শিল্প-সাহিত্যের অঙ্গনে যোগ্য স্থান দিলেই তবে শিল্প সাধনা পূর্ণতা পায় ।

‘এসো

কবি অখ্যাতজনের নির্বাক মনের - রবীন্দ্রনাথ এখানে সেই অনাগত কবিকে আহ্বান করছেন, যিনি

অখ্যাত মানুষের, অব্যক্ত মনের জীবনকে আবিষ্কার করতে সমর্থ হবেন।

রস - এখানে সাহিত্যরস বা শিল্পরস বোঝানো হয়েছে। কবিরা

রসসৃষ্টির জন্য কবিতা রচনা করেন। সেই রস সৃষ্টি হয় পাঠকের অন্তরে।

‘অবজ্ঞার

তাপে শুষ্ক নিরানন্দ সেই মরুভূমি রসে পূর্ণ করি দাও তুমি।'- জেলে-তাঁতি প্রভৃতি শ্রমজীবী

মানুষ সাহিত্যের বিষয়সভায় উপেক্ষার কারণে স্থানলাভে বঞ্চিত হওয়ায় সাহিত্যের ভুবন

আনন্দহীন উষর মরুভূমিতে পরিণত হয়েছে। মরুভূমির সেই উষরতাকে রসে পূর্ণ করে দেওয়ার

জন্য ভবিষ্যতের কবির প্রতি রবীন্দ্রনাথের আহ্বান ।

উদ্বারি - ওপরে বা ঊর্ধ্বে প্রকাশ করে দাও। অন্তরে যে

উৎস (এখানে রসের উৎস) রয়েছে, তা উন্মুক্ত করে দেওয়ার কথা বোঝানো হয়েছে ।

সাহিত্যের ঐকতান সংগীত সভায় - সাহিত্যে জীবনের সর্বপ্রান্তস্পর্শী

সমস্বর বা ঐকতান ।

‘একতারা

যাহাদের তারাও সম্মান যেন পায়’ - অবজ্ঞাত বা উপেক্ষিত

মানুষও যেন সম্মান লাভ করে সে-কথা বলা হয়েছে।

‘মূক

যারা দুঃখে সুখে,নতশির স্তব্ধ যারা বিশ্বের সম্মুখে ’- দুঃখ-সুখ সহ্য করা নির্বাক

মানুষ, যারা এগিয়ে চলা পৃথিবীতে এখনো

মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারে না ।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. কবি কী কুড়িয়ে আনেন?

ক. চিত্রময়ী বাণী

খ. তিক্ষালব্ধ ধন

গ. আনন্দের ভোগ

ঘ. গানের পসরা

সমাজের উচ্চমঞ্চে বসেছি সংকীর্ণ বাতায়নে- এখানে 'সংকীর্ণ

বাতায়ন' বলতে কী বোঝানো হয়েছে?

ক. ছোট জানালা

খ. ক্ষুদ্র গর

গ. জনবিচ্ছিন্নতা

ঘ. কোলাহলপূর্ণতা

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩ ও ৪ সংখ্যক প্রশ্নের উত্তর দাও:

সুকান্ত ভট্টাচার্য শ্রমজীবী

মানুষের কবি। তিনি কবিতায় শ্রমজীবী মানুষের সংগ্রাম ও অধিকারের কথা বলেছেন। সাধারণ

মানুষের মধ্য থেকে তিনি তাদের শক্তি জুগিয়েছেন। তাঁর ওপর আঘাত এসেছে কিন্তু তিনি আপন

পথ থেকে বিচ্যুত হননি।

৩. সুকান্তের মধ্যে "এঐকতান" কবিতার কোন দিকটি

বিদ্যমান?

ক. জন-সম্পৃক্ততা

খ. নিরহঙ্কারী

গ. মহল্ল

ঘ. জনপ্রিয়তা

৪. "ঐকতান" কবিতায় কবি সুকান্তের মতোই এমন আরও

কবির আবির্ভাব প্রত্যাশা করেছেন। কারণ এই কবিরা

i. জনগণের মর্মের ব্যথা বোঝে

ii. কাজে ও কথায় তারা এক

iii. এরা সাধারণের জীবনঘনিষ্ঠ

নিচের কোনটি ঠিক?

ক. i, ii

খ. ii, iii

গ. iii,i

ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

বিদেশ থেকে উচ্চশিক্ষা নিয়ে

দেশে ফিরে রফিকুল বারি রাজনীতিতে মনোযোগী হতে চান। সুস্থ রাজনীতির মাধ্যমে দেশের মানুষের

ভাগ্যোন্নয়ন তার লক্ষ্য। এই উদ্দেশ্যে তিনি বিভিন্ন পত্রিকায় লেখালেখি করেন

বিদেশ থেকে উচ্চশিক্ষা নিয়ে

দেশে ফিরে রফিকুল বারি রাজনীতিতে মনোযোগী হতে চান। সুস্থ রাজনীতির মাধ্যমে দেশের মানুষের

ভাগ্যোন্নয়ন তার লক্ষ্য। এই উদ্দেশ্যে তিনি বিভিন্ন পত্রিকায় লেখালেখি করেন এবং সভা-সমিতিতে

যোগ দেন। একজন সৎ ও জ্ঞানী ব্যক্তি হিসেবে শহরের একটি বিশেষ শ্রেণির সবাই তাঁকে চেনে।

একবার ঈদে গ্রামের বাড়ি গিয়ে তিনি বুঝতে পারেন, দেশের মানুষের কথা ভাবলেও গ্রামের সাধারণ

মানুষের সুখ-দুঃখ সম্পর্কে তিনি কিছুই জানেন না। তাঁর নতুন উপলব্ধি হয় যে, দেশের সাধারণ

মানুষের উন্নয়নকে বাদ দিয়ে দেশের উন্নয়ন সম্ভব নয়। এরপর থেকে তিনি গ্রামের মানুষের

জীবনযাত্রার সঙ্গে মিশতে শুরু করেন, তাদের জন্য কাজ করতে আরম্ভ করেন। এইভাবে ধীরে ধীরে

তিনি সাধারণের প্রিয় নেতা হয়ে ওঠেন।

ক. কাছে থেকে দূরে যারা,

কবি তাদের কী শুনাতে চেয়েছেন?

খ. কবি সর্বত্র প্রবেশের

দ্বার পান না কেন?

গ. রফিকুল বারির মধ্যে

"ঐকতান" কবিতার কোন দিকটি প্রকাশিত হয়েছে তা ব্যাখ্যা কর।

ঘ. "জীবনে জীবন যোগ

করা/না হলে কৃত্রিম পণ্যে ব্যর্থ হয় গানের পসরা কবির এই উপলব্ধির আলোকে রফিকুল বারির

নেতা হয়ে ওঠার বিষয়টি মূল্যায়ন কর।